図1

図1Lecture on Lab Class2 Thema17

実験内容(実験補助資料)

1,オペアンプによる計測回路の製作

目的等はテキストに示されているので、ここでは実験の詳細のみを述べる。テスト回路として実験ではオペアンプを用いた増幅回路(Amplifier)を作製する。増幅回路は入力された信号を大きくして出力する回路で、今回は電圧増幅回路を作製する。

回路に使用するオペアンプ(Operational Amplifier:演算増幅器)は多くのトランジスタやその他の素子を1チップ上に集積したIC増幅回路である。もともとはアナログコンピュータの素子として、線形演算を行うために設計されたので、その名前がついている。内部の回路構成により理想的な線形動作を実現しているので、その特性だけを知っていればわずかな素子を付加することでさまざまな動作を実現できる。 図1

図1

オペアンプの回路記号を図1に示す。二つの入力(+とー)と一つの出力、そして正負二つの電源端子がある。+、−の入力はそれぞれ非反転入力、反転入力と呼ばれる。インピーダンス(とりあえず抵抗と思っても良い。詳細は付録を参照)が高いのでほとんど電圧だけで駆動される。出力端子からは2つの入力端子に印加された電圧V+とV-の差に比例した電圧が出力される。この比例定数を電圧利得(電圧の増幅率)と呼ぶ。電源端子にはそれぞれ正と負の電源を接続する。回路図では省略されることが多いが、電源をつながないとオペアンプは動かない。

理想的なオペアンプは、以下の特性を持つ。

実際のオペアンプは一定の電圧、電流、周波数の範囲内でこの特性を満たすことができる。特に電圧利得は103〜106と非常に大きいためそのまま増幅に使うと増幅率が高過ぎて使いにくい。そこで通常は出力から入力に負帰還(ネガティブ・フィードバック)をかけて増幅率を下げ、安定に動作させる。負帰還を用いた基本的な増幅回路には反転増幅と、非反転増幅回路があるので、それぞれについて動作を説明する。

1-1.反転増幅回路 図2は反転増幅回路と呼ばれるフィードバック増幅回路である。非反転入力はグランドに接続されているので常に0Vになる。このため、出力からは反転入力端子の電圧V-に増幅率αをかけた電圧が出力される。ただし、反転入力を増幅しているので電圧の符号は逆転する。この電圧はR2を通して反転入力にフィードバックされ、V-を引き下げる。このフィードバックはV+とV-の電位差が0になるまで続くので、安定状態ではV-も0Vになる。オペアンプの増幅率が大きいためフィードバック値も大きくなり、実際には反転入力の電位は、ほぼ非反転入力の電位と等しくなるよう制御されるので、V+とV-が接続されているのと同じことになる。これをヴァーチャル・ショートと呼ぶ。反転入力の入力抵抗は無限大なので、R1とR2を流れる電流iは等しい。このためR1、R2を介した電圧ViとVoの比率はそのまま抵抗の比となる。よって図3に示すように、V- = 0Vを中心に電圧を考えると、回路の電圧増幅率Aは(1)式のようになる。

図2

図2 図3

図3

A = R2/R1 (1)

1-2.非反転増幅回路

図4の回路は非反転増幅回路とよばれる。入力電圧を非反転入力に入れることにより、入力と同じ符号の出力を得る。出力はR2を通して反転入力にフィードバックされる。この場合も、反転入力の電圧は非反転入力の電圧と電位差がなくなるように制御される。抵抗R1、R2を流れる電流は等しいので、図5に示すように、出力電圧はVoは(R1+R2)/R1に分割されてV- = Viにフィードバックされる。このときの電圧増幅率Aは

(2)

となる。  図4

図4 図5

図5

A = (R1+R2)/R1 (2)

2. 実験の進め方

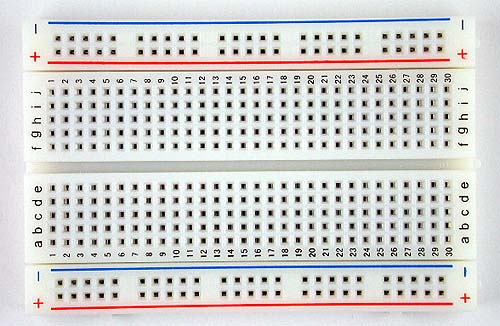

今回の実験では反転増幅回路を作ってみよう。回路の作製にはブレッドボードを使用する。 図6

図6図7

ブレッドボードの差し込み穴の裏には電極があり、差し込んだ素子が電気的に接続される。そのため、半田づけをしなくても回路を作ることができる。+―が描かれた上下の2列には横方向に、内側の穴には中央で区切られて縦方向に電極が走っている。それぞれの電極にオペアンプ、抵抗、配線コード(図7)の足を差し込んで接続し、回路を作っていく。この実験では図2の非反転増幅回路を作製する。入力抵抗R1は1kΩ、フィードバック抵抗R2は10kΩとする。図8

図9

図9

オペアンプは4回路パッケージのLM324(図8)で、各ピンの役割は図9で調べる。実際に使用するのは4回路の内の1回路だけで良いので、その入出力と電源以外は接続しない。

オペアンプには+と−の2つの電源が必要になる。電池ボックスから赤(+)、青(−)、白(0V=GND,アース)の3つの線を、上下の横ラインに接続する。上の赤に(+)、下の青に(-)、上下のあまりの横ラインに0Vを接続するのが吉。後は自由に作ってみよう。入力、出力、グラウンドの電極にも必ず一本ずつコードを刺して、すぐに接続できるようにしておくこと(図10)。最後にオペアンプに電源を配線したらできあがり。発信器から正弦波を入力して、出力が出ることをオシロスコープで確かめよう。 図10

図10

3. レポート作成 レポートはテンプレートをバイオエレクトロニクス研究室のホームページからダウンロードして作成する。実験前にプリントアウトして実験中に気づいたことなどを書き込むと、非常に良いレポートになるだろう。また、空き時間を利用して作成を進めておけば、のちのちレポートにあまり多くの時間をとられなくてすむ。なぜなら実験中の記憶が最も確実で新しいので、一番楽にレポートが書けるからだ。必要事項と質問は必ず埋めてから提出すること。