実験基礎講座(2017年度)テキストのコピー

実験3 負性抵抗の測定

江崎玲於奈博士の名前を知っているだろうか?

1973年に日本で3番目のノーベル物理学賞を受賞した科学者だ。賞を受けた発明はエサキ・ダイオード、それは負性抵抗を持ったダイオードである。負性抵

抗とは、外からかけた電圧が高くなるほど流れる電流が小さくなると言う、不思議な抵抗だ。普通は、抵抗Rに電池で電圧Vをかけたときに流れる電流Iと電圧

の関係は

V = IR

となる。これがオームの法則だ。

これに対して抵抗値が負になると、「電流は電圧と逆方向に流れるので、勝手に電池を充電してくれる魔法のエネルギー源になる」・・・というのは嘘。残念

ながらそんな魔法はまだ見つかっていない。

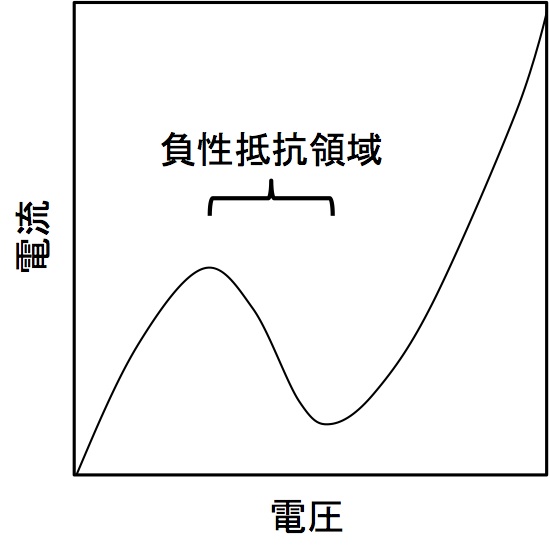

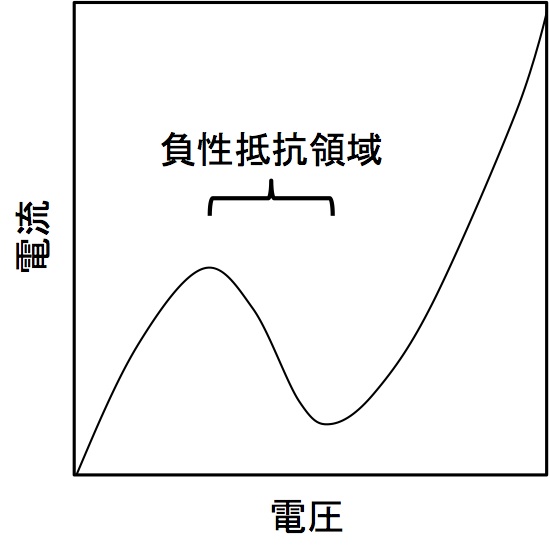

現実の負性抵抗素子は、図1のように一部の電圧範囲でだけ負の特性を持つ。

図1 負性抵抗素子の電圧電流特性

この実験では負性抵抗の特性を実際に計って確かめてみる。エサキ・ダイオード

は手に入りにくいので、代わりにラムダ・ダイオードという素子を使う。時間に余裕のある人はこの特性を生かして発振回路を作り、その発振音を聞いてみよ

う。たった3つの部品で発振回路が作れてしまうので、ぜひ試してみよう。

【実験における注意】

1.実験中にレポートを作成して提出してもらいたいので、必ずレポート用紙を持ってくること。

【使用器具】

・ブレッドボード

・電源(電池、ボリューム)

・電圧計

・テスター(電流測定用)

【実 験】

1 抵抗に流れる電流と電圧の関係の測定 試料:抵抗 1 kΩ

初めに、普通の抵抗素子の電圧-電流特性を測定する。ブレッド・ボードに抵抗を差し込み、電源電圧を0-8Vの間で変えてゆきながら、流れる電流の値を

測定する。

詳しい実験方法は実験の前に説明するので、それを聞いて、レポートに書き写しておこう。

次に、抵抗にかけた電圧に対して流れた電流の値を記録していく。実験中に気付いたことや、結果から分かったこともその場で記録しておく。

2 ラムダ・ダイオードの電圧・電流特性測定 試料:ラムダ・ダイオード

抵抗の測定が終わったら、抵抗の代わりにラムダ・ダイオードを差し込み、同じように電圧、電流を測定する。ダイオードにはプラス・マイナスがあるので、方

向を間違えないようにしよう。

3 発振回路で音を出そう 試料:コイル、コンデンサを追加

特性を計ったら、電流計の位置にコイルLとコンデンサCをつなぐと、それだけで発振回路になる。発振回路をつくったら電源から5

Vをかけてみよう。発振したかどうかは回路を見ていても分からないのでクリスタルイヤホンで発振音を聞いてみる。L = 500

mHのコイルと、色々な値のコンデンサを組み合わせる。発生した音の高さを楽器と比較して音階で記録する。実験中に気付いたことや、分かったことも記録し

ておく。

【考 察】

基本

・抵抗にかける電圧を上げていったとき、電流との間にオームの法則が成立するかどうかを確かめる。

・ラムダ・ダイオードの測定結果から、負性抵抗が得られる電圧範囲を数値で確認し、記録する。

発展

・抵抗r [Ω]に電流i [A]を流すには、オームの法則から電圧v [V]=riをかける必要がある。このとき抵抗では1秒当たりvi

[W]の電力エネルギーが消費され、熱に変わる。だとすると、大きさ-rの負性抵抗では、逆に1秒に -vi

のエネルギーが外部から回路に与えられることになる。さて、このエネルギーは、実際はどこから来るのか考えてみよう。

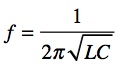

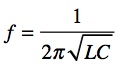

・測定された音程から表1を使って周波数を求めてみよう。ちなみにラ(A)の音は440

Hzとされている。同じ音階でも1オクターブ高ければ周波数を2倍、1オクターブ低ければ1/2倍すると、正しい周波数が求められる。一方、コンデンサC

とインダクタLで構成された共振回路の共振周波数fは

で求められる。実際の発振周波数と、この理論値を比べてみよう。

表1 各音階の周波数

コード

|

周波数

|

C

|

261.62 |

C#

|

277.18 |

D

|

293.66 |

D#

|

311.12 |

E

|

329.62 |

F

|

349.22 |

F#

|

369.99 |

G

|

391.99 |

G#

|

415.30 |

A

|

440.00 |

A#

|

466.16 |

B

|

493.88 |

周波数が一致しない場合、その理由を考えてみよう。

レポート作成のコツ

科学的レポートには定型のフォーマットがあり、基本的に序論(Introduction)=目的、方法(Materials and

methods)、結果(Results)、考察(Discussion)、結論(Conclusion)で構成される。実験レポートもこの形で作成する

と、必要な部分が抜け落ちない。あとは、結果は全て記録されているだろうか?結果に対する自分の考察が書かれているだろうか?チェックしておこう。

以上